サクラマス編 • 第1ステージ --第49話--

瀬の中の魚

五月の末が近づいてきた。晴れた日は夏のように強い陽射しが照りつけ、昼間はとても釣れそうにない。私は専ら早朝と夕方に的を絞り、昼間は上流や支流に出掛けてヤマメやイワナを釣って過ごした。その日は時々小雨が降って、暗く肌寒い日だった。私は大きなプールの開きと、流れ込みの瀬を選んで釣り歩いていた。昼過ぎ、高速道路の上手にある長くて早い瀬を釣り下っていた時、回復した空から薄日が洩れ始めた。

刺し網の傷が残るサツキマス。グレートセッジ・サーモンの4番を使用。

何となく釣れそうな雰囲気になったと感じた時、瀬の中程で当たりがあった。フッキングした魚は一度水面に飛び出してから、瀬の中を駆け回った。随分と元気な魚だ。

跳ねた時、銀色に輝いていたから間違いなくサクラマスだと思ったが、それにしては軽いし、サイズも大きいようには見えない。それでも私にとっては久しぶりの魚だ。慎重に取り込んだ。

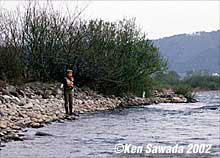

高速道路の上流の瀬を釣る。水温が上昇すると、魚は速い瀬を好むようになる。

ネットの中には不思議な魚が入っていた。サイズは45センチほど。銀色の身体に触れると鱗が少し落ちたくらいだから、遡上して間もない魚だろう。背びれの付近に、刺し網に掛かった傷跡が生々しく残っていた。

サイズからして、一見、小さなサクラマスのようだ。ただ何となく顔付きが違うように思えた。

記念写真を撮るためにカメラのファインダーを覗いていて、私はその魚の脇腹に薄いオレンジ色の斑点を見つけた。良く観察すると、幾つか同じ色の斑点が並んでいた。魚はサクラマスではなく、サツキマスだった。

前の年の五月、渇水の機屋裏プールの溝にいたのは、このサツキマスだったかも知れない。季節も魚のサイズも丁度同じくらいだ。

遡上して間もないせいか、鱗が落ちる。

ローウォーター・フライ

思いがけない魚に巡り会ってフライの印象が薄くなったが、この魚はそれまでのアクアマリンで釣った魚ではなかった。私はアトランティック・サーモンの釣り方にならってフライを小さくし、表層近くを流すように心掛けた。サツキマスを釣ったフライは4番のフックに巻いたグレートセッジのサーモン・バージョンだった。5連敗の中には、フライのせいではないものもあったが、サクラマスの好みや行動は、明らかに変化していた。

私はその他に2番から6番までのフックにウェットやサーモンフライを巻いておいた。2番のフックでも、普通のサーモンフライはアクアマリンよりずっと小さく仕上がった。良かったのは、と言ってもたまたま使っただけだが、シルバードクターとレッドサンディー。ウェットフライはバスタード・アンド・オレンジだった。

最盛期には銀色で太ったフレッシュランが増える。

とまれ、水温が上がったらフライを小さくすること。朝方に瀬を、夕方遅くにプールの開きを狙い、フライを沈めすぎないこと。ファイト中に魚をなるべく水面に浮き上がらせないこと。浮いてしまったら、ラインを緩めてローリングさせないこと。

こうした釣り方に徹する事によって連敗は終わり、再び連勝が始まった。その後から逃した魚も居たが、少なくともあの絶望的な連敗とは違った。

六月に入ると、さすがに川には誰も居なくなった。陽気も川の様子も、サクラマスを釣る雰囲気ではなくなっていたが、私は何時まで釣れるものか、興味津々だったから、明るい日中を避けて釣り続けた。

それに過去の二年間のことを考えれば、この時期になっても釣りができるくらい水量があることが嬉しくて仕方がない。こんなチャンスを無駄にできないと言う想いも強かった。

すっかり夏になった学校裏のプール。

夏景色

サクラマスの影は日に日に薄くなって行くように思えた。ところが、その数が減っていくのと相反するように、姿を見ることが多くなった。シーズン初期、雪代が満々と流れている時は全く気配が感じられない。当然のことながら、姿を見ることもない。それが水温の上昇と共に、水面を切り裂くように浮上する姿を時々見るようになった。

更に水温が上昇し、水が減ってきた時、今度は水面高くジャンプする姿を見ることが多くなった。回数から言えば、この鯉が跳ねるようなジャンプを見ることが最も多かったが、フライに対する魚の反応は逆で、そんなジャンプが見える時は、全く当たりがなかった。

そうこうしているうち、サクラマスらしき当たりはなくなり、替わってウグイの猛襲に悩まされることが多くなった。流心の強い流れを少しでも外れると、直ぐに当たりがやってくる。フライが大きかった頃は当たりも少なく、当たっても針掛かりしないことが多かったが、フライのサイズを小さくしてからというもの、当たりはひっきりなしにあるし、殆どが針掛かりしてしまった。

特に夕方の開きを釣っている時など、私は飛び回るセッジに襲いかかるサクラマスが居ないかとばかり、全身をアンテナにしながら釣っていた。ところが、ここぞと思う場所でウグイが何匹も連続で釣れてしまい、サクラマス相手に思い通りにフライも流せない始末だった。

決定的だったのは、夜明けの未だ薄暗いうちに川に入ったと言うのに、目の前に数人の釣り人が入ってしまった事だった。何だろうと目を凝らしてみて、直ぐに状況を理解した。常識的に見れば、私の方がよっぽどおかしかっただろう。九頭竜川の鮎釣りが解禁になったのだ。

婚姻色に染まったウグイ。針掛かりするまでフライにアタックする。

課題

挑戦3年目の1988年はこうして終了した。逃がした魚も多かったが、結果的に大成功したと言える年だった。サクラマスの食性とその変化の様子。フライへの反応の仕方。ファイトの方法と言った部分はかなり判った。

何よりも嬉しかったのは、パワーウェットと言う釣り方が、この日本で最も魅力的な魚を釣るのに最適の方法と言える確信が持てたことだった。私にとって、大好きなパワーウェットの釣りを楽しめ、同時に最高のターゲットを狙う釣りができる。これほどの喜びはない。

その代わり、三月から六月の初旬まで、この釣りにすっかりのめり込んでしまったため、蓄積した疲労と終わった時の虚脱感は想像以上に大きかった。本来のフライフィッシングシーズン最盛期を前にして、今年の釣りはもう終わったような気さえした。

それでも疲れが取れて元気になると、私の頭の中はもう来年の花見に飛んでいた。

-- つづく --

- NET SHOP INFORMATION

SL6 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

SL4 Single Bartleet Hooks

XD1 Tube Fly Double Hooks

DD2 Flat Perfect Hooks

DD1 Black Terrestrial Hooks

TD4 Old Limerick Wet Hooks

DU1 Silver May Hooks

MU1 Flat Midge Hooks

LD3 Long Limerick Hooks

TD2 Summer Sproat Hooks

XS1 Tube Single Silver Hooks

TD6 Siver Sedge Hooks

SL5 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

- TROPHY CLUB

- FLY SHOW

- EXHIBITION

- MASTERS`

- FLY DRESSING CONTEST Archives

- TRAVELLER Archives

- TACKLE IMPRESSIONS Archives

- ANGLERS` PHOTO GALLERY Archives

- ----------------------------------------------

- トロフィークラブ

- フライショー

- エキシビション

- マスターズ

- フライドレッシング・コンテスト・アーカイヴ

- トラヴェラー・アーカイヴ

- タックル・インプレッション・アーカイヴ

- アングラーズ・フォトギャラリー・アーカイヴ

株式会社サワダ 185-0021 東京都国分寺市南町3-13-4

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2025 SAWADA'S INC.. All rights reserved.

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2025 SAWADA'S INC.. All rights reserved.