高原川編 --第67話--

グレートセッジ

宝橋の下流で左岸から平湯川が流れ込む。

1982年から凡そ10年間、私が最も長い時間を過ごし、様々な経験を通じて多くのノウハウを得ることになった渓流、それが岐阜の高原川とその水系であった。東京から決して近いとは言えないこの川に、頻繁に通うことになった理由は、勿論この川の魅力に依るものに相違ないが、いったい他の川とどう違うのか、それを先ず説明しておかなければならないと思う。

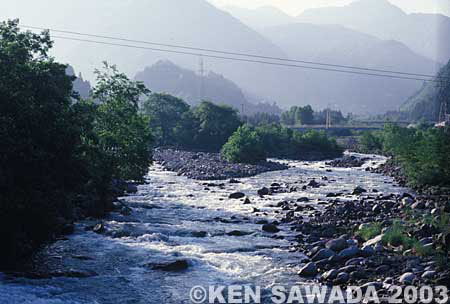

解禁時の高原川。イブニングライズが起こるとは想像もできない。

高原川は富山湾に注ぐ神通川の源流である。富山県の他の川がそうであるように、この川も北アルプスから流れ出し、急な傾斜を保ったまま海に流れ込む。特に源流域の厳しさは特筆もので、川と言うより、長い滝と言った方が似つかわしい。それほど急な流れだから、一旦増水すると手が付けられない暴れ川となる。春の雪解け時と台風の季節は、冗談でなく、本当に気を付けないと危険だ。普段は水の無い枯れ沢が、突如として滝に変わる。警報を無視して遭難した人の数は決して少なくない。

私がそれこそホームグラウンドのように通うこととなった場所は、高原川の長い流呈の中でもかなり上流域にあたる栃尾村周辺であった。後々、ずっと下流の本流を、つまり神通川で桜鱒を狙うことになろうとは、この当時、勿論知る由もなかった。その栃尾周辺はそれより上流から見ればかなり平坦になっていたが、雪代の季節に雨が降るとすぐさま濁流と化し、天気がすっかり回復するまで人を寄せ付けない。張り切って出かけたものの、三日間も宿に閉じこめられた挙げ句、ロッドを出せないまま引き上げた経験が、私にも何度かあった。

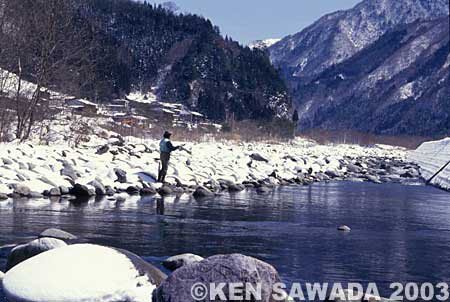

雪解け前の渇水期、天気の良い昼は大きなプールでヤマメがライズする。

そんな暴れ川であったが、高原川は他の川にない魅力を持っていた。その一つにこの栃尾一帯と、ここで合流する支流の平湯川流域に、大量の温泉が湧き出ていることが挙げられる。河原に大きな露天風呂ができる程だから、流域の至る所で暖かい地下水が流入する。そうした温泉の流入量が多い地域は川の水温が上昇する。雨の降らない季節は川の水が極端に少なくなるので、湧き出る温泉の影響が大きくなる。そのため3月1日の解禁日、河原は深い雪で埋まっているというのに、川から湯気が上がり多くの水生昆虫がハッチする。そして寒ささえ我慢すれば、その雪の中でイブニングライズの釣りを楽しむことができるのだ。

3月の初めからイブニングライズが起こる程だから、早春から初夏のような釣りが楽しめる。私にとって高原川は桂川や忍野と並んで、春先から美しい魚が釣れる貴重な川となった。

水量は盛期の十分の一ほどしかない。下流域は広い川原に水が細々と流れている。

ヒゲナガトビケラ

高原川は川の佇まいも周囲の景色も、忍野や桂川と全く違っていたが、二つ目の魅力と言うべき重要な共通点があった。それは一年中豊富な餌に恵まれていたことだった。豊かな餌によって魚は育つ。周囲の川と比べれば、その違いは一目瞭然で、川の規模から想像できないほど立派な魚を育んだ。

雪の中で、半ば銀毛化したヤマメが釣れる。

槍見橋の上流域では、多くの温泉が川原から湧き出ている。

その餌の中で、魚にも我々アングラーにとっても重要で有るばかりでなく、最も興奮させられるものがいる。それがセッジだ。一般にトビケラと総称されている水生昆虫の種類は多い。その中で我々アングラーが問題にしているのは、ヒゲナガトビケラと言う大型のセッジで、日本各地の河川に住み、魚を大きく育てる栄養豊かな水生昆虫である。

このセッジが羽化を始めると魚は興奮し、他の餌に見向きもせず襲いかかる。羽化がピークを迎える季節ともなれば、大量のセッジが川面を飛び回る。まるで風に桜吹雪が舞うようだ。それに魚が激しくライズしようものなら、遭遇したアングラーの興奮もその極に達する。

このセッジは明るい陽の光を嫌う性質が有るため、羽化もその後の活動も夕方か明け方に集中する。つまりシーズンになると、夜な夜な頭に血が上るイブニングライズが繰り広げられる。

高原川にはこのセッジが多く生息している。毎年6月の終わり頃になると、夕方の騒ぎはそのクライマックスを迎える。私が初めて栃尾付近の高原川を釣ったのは1982年の6月の末。正にこの時期であった。(第17話参照)この時、私は夕方までドライフライの釣りを楽しみ、その後でセッジに襲いかかるヤマメを狙ってウェットフライを用い、見事なヤマメを手にした。

私と高原川の初めての出逢いは、図らずもこの川の究極の楽しみから始まった。最初の出逢いがそうでなかったら、私は暫くの間、この川に対してもう少し違った印象を持ったかも知れない。

セッジに襲いかかる魚を釣るのは、渓流のウェットフライの釣りにとって最高のステージだ。そこにはドライフライでは味わうことのできない、息詰まるようなスリルがある。

今田館から佳留萱に向かう。雪の中でも魚はフライに対して活発に反応する。

3月中旬まで、道路以外は雪で覆われる。

ワイルドキャナリーやオレンジホークは、ここ高原川で磨かれたドライフライである。それらは大勢の釣り人に四六時中脅かされ、警戒心の固まりのようになった魚をも誘惑できる力を備えていた。同じように何本かのウェットフライがこの川で誕生し、大いに活躍した。特筆すべきは、ここで磨かれたフライの全てが単なるローカルフライでなく、どこに行っても通用するスタンダードパターンとなったことだ。ウェットフライに至っては、セッジが大量に羽化する川、つまり大型の渓流魚が生息する川で、常に第1級のキラーフライとなったことだった。

高原川はその豊富な水生昆虫のおかげで、水面にライズする魚を見る機会の多い川であった。イブニングライズの時間でなくても、小さなオリーブがハッチすると、あちこちでヤマメがライズを始めた。水温が低い季節は日中の最も暖かい時間にそうしたライズがよく見えた。投げたドライフライにも活発に反応し、春から良く釣れる川として評判になった。ところがその評判故に、訪れる釣り人の数は年と共に増え続け、解禁当初は上流を見ても下流を見ても、常に他の釣り人に囲まれてしまうのが常であった。

解禁当初の深山荘付近。ドライフライにイワナが飛び出す。

その影響で、流したフライに無邪気に浮上するヤマメは瞬く間に減ってしまう。解禁から一ヶ月経つと、生き残った魚の警戒心が日に日に強くなっていく様子が手に取るように判った。尤も、そうなると釣り人の姿もみるみる減っていくから、釣り上げるのが難しくなっても、人の少ない川で大きなサイズの魚を狙う楽しい環境が生まれた。

この当時、ヤマメはもっぱら稚魚放流によって補充されていた。毎年5月の末頃に放流された10cmにも満たない稚魚が、水温の高い地域では、翌年の解禁時に25cmを超えている。そして4月の末には30cmを超えるものが釣れ始めた。

雪代後のヤマメ。一年中で最も太っている。

春先は中型のヤマメが沢山釣れるが混雑する。魚はそれから急速に成長し大型が釣れるようになるが、その数は激減する。但し、釣り人の人数も減る。7月ともなると、釣れれば尺ヤマメ、但し胃が痛むほどの神経戦を余儀なくされる。こんな移り変わりが毎年繰り返されていた。

-- つづく --

- NET SHOP INFORMATION

SL6 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

SL4 Single Bartleet Hooks

XD1 Tube Fly Double Hooks

DD2 Flat Perfect Hooks

DD1 Black Terrestrial Hooks

TD4 Old Limerick Wet Hooks

DU1 Silver May Hooks

MU1 Flat Midge Hooks

LD3 Long Limerick Hooks

TD2 Summer Sproat Hooks

XS1 Tube Single Silver Hooks

TD6 Siver Sedge Hooks

SL5 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

- TROPHY CLUB

- FLY SHOW

- EXHIBITION

- MASTERS`

- FLY DRESSING CONTEST Archives

- TRAVELLER Archives

- TACKLE IMPRESSIONS Archives

- ANGLERS` PHOTO GALLERY Archives

- ----------------------------------------------

- トロフィークラブ

- フライショー

- エキシビション

- マスターズ

- フライドレッシング・コンテスト・アーカイヴ

- トラヴェラー・アーカイヴ

- タックル・インプレッション・アーカイヴ

- アングラーズ・フォトギャラリー・アーカイヴ

株式会社サワダ 185-0021 東京都国分寺市南町3-13-4

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2025 SAWADA'S INC.. All rights reserved.

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2025 SAWADA'S INC.. All rights reserved.