高原川編 --第71話--

快刀乱麻

放流後、すっかり野生化したニジマス。

雨が降ると山の雪が一度に溶け、川は瞬く間に濁流と化す。

やがて周囲のプールでライズが始まったのを見届けると、私は大急ぎで再びリーダーを変えた。ライズが始まったら、それまで釣れようが釣れまいが、2セット目のリーダーに変えるつもりでいたから、交換に手間取ることはなかった。

2セット目のリーダーは7フィート半の2X。ドロッパーに6番のダンケルド、リードフライに8番のグレートセッジを結んでおいた。リーダーを結び直していた時、目の前のプールでライズが起こった。波紋の起こり方からして、今までの魚より大きそうに見えた。

私は結び終えたばかりのリーダーを手放すと、ライズの上流側に向けてフライを投げた。未だかなり明るさが残っていて、流れを横切るラインがくっきりと見えた。ラインがゆるいカーブを描きながら、ライズの起こった場所を通り過ぎて行く。リーダーがポイントの中を横切っている頃だ。その時、私の目に水面を滑っていくフライラインが引き戻される様子がはっきり見えた。続いてゴツンという当たりが伝わってきた。

ロッドを持ち上げた時、大きな振動と共に何かが水面を割って飛び出した。そして派手な水しぶきを上げたと思ったら、再び黒い固まりとなって宙を舞った。何だ、何が掛かったのだ。2度のジャンプの後、魚はプールの中を所狭しに走り回った。私は魚に岩の間に潜られないよう、ロッドの向きを変えていなすうち、大人しくなった固まりが足下に寄ってきた。

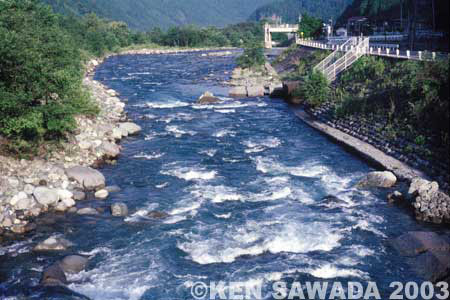

平湯川の出会い下にある今見の取水口。上流が濁ったらこの下流に避難する。

雪代と共に姿を現したヤマメ。

リーダーを持って持ち上げると、35センチほどの魚が、グレートセッジを丸飲みしてぶら下がっていた。丸々と太った身体に透き通るようなヒレ、緑色の背中には小さな黒い点が無数に散らばっていた。何時住み着いたのだろう。野生化したニジマスだった。

私はそこでもう一度フライボックスを取り出し、ダンケルドを仕舞うと6番のグレートセッジをドロッパーに結んだ。本来、交換する必要のないものだが、新しいフライがどれほどのものか試したくて仕方なかった。私は全てのポイントを釣るつもりでゆっくりと釣り下った。下流側には2人のアングラーがフライを投げていた。私はその人たちが釣った後のプールにもくまなく新しいフライを流した。

恐ろしい結果となった。全てのめぼしいポイントからヤマメが飛び出した。他のアングラーがさんざんフライを投げた挙げ句、諦めて去ったポイントでも、直ぐにヤマメがそのフライに襲いかかった。短時間であったが、これほど入れ食いになった経験はそれほど多くない。それも人跡未踏の源流ならいざ知らず、フライ銀座と言われた高原川での出来事だ。

濁りが入り始めた時が、ウェットフライにとって絶好のチャンス。

雨で雪代が入り、増水した中部工大下。対岸に濁流となった足洗谷が見える。

ジャングル・アレキサンドラ。濁りの中でいつも活躍する。

雪代

4月中旬ともなると暖かい日の昼間、雪代が突然流れ出し、川はみるみる濁流になる。ドライフライにとって、それは釣りの終わりを意味する。続けたい場合は急いで下るか、思い切って今見の取水口より下流に移動するしかなかった。しかし私にとって、それは願ってもないチャンスであった。雪代が本格的に流れてしまえば、上流も下流もない。何処へ行っても暫くの期間、濁流と格闘しなければならない。しかし始まったばかりなら話は別で、昼前後にだけ濁り水が流れる。もちろん水嵩は増えるが、それまでの渇水から見れば丁度良い量だ。問題は濁ることだ。酷い濁りの中で、魚は水面に浮上しない。つまりドライフライは絶望である。

ところが雪代の中には多量の餌が含まれているため、魚はその濁りの中で盛んに餌を食べ始める。フライを上手に流すことさえできれば、雪代が流れ出す前よりずっと釣りやすい状況が生まれる。そのため私はその時期になると、好んで上流域に向かった。雪代が真っ先に流れ出す地域だからだ。

釣りをしていると、急に枯れ葉や木の枝の欠片と言ったゴミが流れ始める。川の水が少しばかり増え、僅かに濁って来る。これが前触れで、それから10分以内に上流から濁流が押し寄せてくる。私はそれを合図にフライを全て交換する。丁度イブニングライズを釣る時と同じだ。ドライフライを仕舞い、大型のウェットフライを結んだ。

平湯川のヤマメ。激しい流れのせいか、体高のある魚が多い。

ダブルフックに巻いたグレートセッジ。初夏のサクラマスに欠かせないパターン。

サーモンバージョンがサツキマスを捕らえた。

ここでもグレートセッジは大活躍した。そもそも最初に劇的な釣りをしたとき、肝心のセッジはほとんど飛んでいなかった。セッジのハッチによって、魚の目がセッジ目になっていたために釣れた訳でなかった。最初の希望通り、セッジがハッチしていなくても釣れるフライだった。私は雪代の濁りの中を釣るのに、盛期のイブニングライズを釣るときと同様、2本のグレートセッジを結んだ。ドロッパーを6番、リードフライは8番にした。

準備を終えると、私はその地点から雪代と共に釣り下った。それも夕方の釣り方と同じだ。水はすっかり濁ってしまっているが、今まで釣り上がってきた流れだから、様子はすっかり判っている。狙うのは勿論めぼしいポイントだけにした。

突然の濁りの中で、魚は流心を外れた緩い流れに出ている。落ち込み側より開き側に寄った辺りだ。水が澄んでいたら、昼間からそんな所に出てくる魚は少ないが、濁りが警戒心を解いてしまう。私はプールの真横に立つと、落ち込みに向かってフライを投げた。落下する流れに運ばれたフライが、プールの中程に差し掛かった頃合いを見計らってラインを張ると、充分に沈んだフライがゆっくりとプールの中央を横切り始めた。

トレブル・フックに巻いたグレートセッジ。アトランティック・サーモンを捕らえる。

フライを流しているポイントが特に魅力的な場合など、ロッドを対岸側に差し出して流れるラインを止めることもした。こうするとフライは水中の一点で止まる。その状態を5秒以上続けた時に当たりが来ることも珍しくなかった。魚の当たりはイブニングライズの時と同じか、それ以上大きいこともあった。濁りと流下する餌によって魚の警戒心がそれだけ希薄になるのだろう。

グレートセッジは抜群の働きをしたが、他にダンケルド、カネマラ・ブラック、ピーコック・クィーン、クィーン・オブ・ザ・ウォータース、ジャングル・アレキサンドラなどが良かった。厚めのボディやボディー・ハックルが魚の感覚にアピールしたのではないかと思っている。

バリエーション

何処でも良く釣れるフライと、特定の使い方、或いは条件下で釣れるフライがジャンルを問わずある。ゼネラルフライとローカルフライだ。更に良く釣れるフライの中にも、特定のジャンルで釣れるフライと、異なるジャンルを跨いで釣れるフライがある。そのフライを構成しているマテリアルや、色の組み合わせによるものだ。身近な例としてローヤルコーチマンというフライは、ドライでもウェットでもストリーマーでも良く釣れる。様々なサイズや異なった性質のフライを得るためにマテリアルを変えても、それなりに釣れる。思うに配色が絶妙と言うことなのだろう。

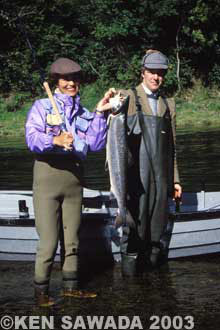

リバー・ツイードのフレッシュラン。

グレートセッジを形作っているマテリアルの組み合わせも、同じような効果を生み出しているのだろう。ティンセル・ボディにボディ・ハックル、斑のウィングとハックル。こうした組み合わせによる相乗効果によって、このフライが恐ろしい能力を持つことになったのだと思う。

通常のウェットフライとして巻き上げるのはサイズ4番から10番だったが、私はもう少し大きなサイズが欲しくなり、1988年の5月、4番のサーモンフックを使って巻き上げた。勿論そのままトレースした訳でなく、サーモンフライ風にアレンジしたものだった。数日後、そのフライを初めて使う機会が訪れ、私は九頭竜川でサツキマスを釣り上げることができた。(サクラマス編、第49話参照)

トレブルフックにも同じマテリアルを使用して巻いてみた。出来上がったフライは、ちっともセッジらしい形をしていなかったが、初めて水に浸かった1992年、リバー・ツィードでサーモンを見事に捕らえた。グレートセッジとはそんな魔力を秘めたフライだった。

-- つづく --

- NET SHOP INFORMATION

SL6 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

SL4 Single Bartleet Hooks

XD1 Tube Fly Double Hooks

DD2 Flat Perfect Hooks

DD1 Black Terrestrial Hooks

TD4 Old Limerick Wet Hooks

DU1 Silver May Hooks

MU1 Flat Midge Hooks

LD3 Long Limerick Hooks

TD2 Summer Sproat Hooks

XS1 Tube Single Silver Hooks

TD6 Siver Sedge Hooks

SL5 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

- TROPHY CLUB

- FLY SHOW

- EXHIBITION

- MASTERS`

- FLY DRESSING CONTEST Archives

- TRAVELLER Archives

- TACKLE IMPRESSIONS Archives

- ANGLERS` PHOTO GALLERY Archives

- ----------------------------------------------

- トロフィークラブ

- フライショー

- エキシビション

- マスターズ

- フライドレッシング・コンテスト・アーカイヴ

- トラヴェラー・アーカイヴ

- タックル・インプレッション・アーカイヴ

- アングラーズ・フォトギャラリー・アーカイヴ

株式会社サワダ 185-0021 東京都国分寺市南町3-13-4

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2025 SAWADA'S INC.. All rights reserved.

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2025 SAWADA'S INC.. All rights reserved.