高原川編 --第90話--

白出しの出合い。堰堤の上は砂と石で埋まっていた。

右俣

陽の当たらない暗い渓を想い出していると、一転して眺望の開けた明るい沢が恋しくなる。今度は支流でなく、高原川の源流を尋ねてみよう。高原川上流の蒲田川は、新穂高温泉の先で二つに分かれる。上流に向かって右が右俣、左側も単に左俣と呼ばれている。その合流点を越えて暫く進むと、両俣とも傾斜がきつくなり、源流らしい様相を呈してくる。

階段を上るような瀬が続くにも拘わらず、遡行する気分は爽快だ。右側を見上げれば3000mを越える穂高連峰の峰々、行き先には槍ヶ岳が雲を突くようにそびえ立っている。真夏の昼間にやって来ても、下界の暑さをよそに身体は何時でも爽やかな風に包まれている。

私が初めてここにやって来たのは、前回まで続けてきた長棟川と同じ1986年。例によって加藤庄平と共に水源を遡った。それ以来、数回に亘ってやって来たが、訪れた回数そのものは決して多くない。

右手は穂高連峰、奥に槍ヶ岳、左は頂上が雲に隠れた笠ヶ岳。この向こう側に笠谷の源流がある。

理由は簡単だ。梅雨が明け、残雪が消えない内は水が多過ぎた。左右両俣の合流点下に取水口があるため、その下流は水が少ない。雪代が収まって丁度良い水量になったと思っても、取水口の上は別世界だ。まるで長い一本の滝のように、真っ白な水が山肌を滑り降りてくる。フライを浮かべるような淵も溜まりも見あたらない。

こんな川でイワナは一体どうして居るのだろうと心配になるが、水が落ち着いてくると、めぼしいポイントには全てイワナが居るほど魚の数は多かった。

白出し

右俣を釣るには通常二つのコースがある。一つは分岐点からそのまま遡行する。途中にある最後の取水口までは比較的水が少ない。取水口を越えると水量が増え、更に傾斜がきつくなる。幾つもの砂防堰堤が、遠くから見るとまるでピラミッドのように続き、いい加減うんざりするが、魚は全域に亘って棲息している。まる1日かけ全行程を遡行するのでなければ、右側から流入する白出沢、と言っても普段は水のない枯れ沢だが、そこを登り帰りは登山道を戻る。

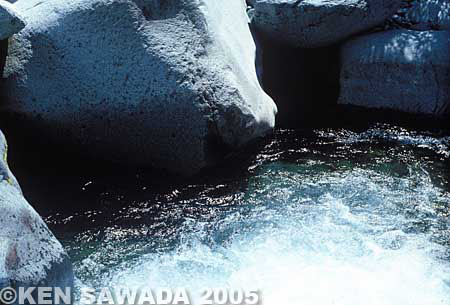

堤の上から下を見下ろす。イワナは落ちることができる。しかし二度と上れない。

もう一つのコースは下流域を釣らず、源流のみを釣る場合だ。先ず槍ヶ岳に向かう登山道を歩き、交差している白出沢伝いに渓に降りる。白出沢は前述のように普段は涸れ沢だが、山に夕立でも降ると、一瞬のうちに滝のような流れに変わる。雨の中、この沢を横切ろうとして押し流され、落命した登山者の数は少なくないと聞いた。

私が初めて出掛けたのは7月末だった。我々はこの白出しを降りて右俣に入るコースをとった。午後1時頃だったと思う。登山道を折れ、川底とはとても思えない巨岩の折り重なる斜面を下っていくと、我々は上手い具合に右俣に造られた最後の砂防堰堤の上に降り立つことができた。

堰堤の上は白泡だらけ、水路のような流れが続いていた。

そこが堰堤の上だと判ったのは、直ぐ下流の山肌にコンクリートの壁が見えたからだ。堰堤が何時造られたか確かめなかったが、我々の立っている川原は石ころだらけの斜面だった。堰堤は石と砂で完全に埋め尽くされていた。

暫くの間、川はその砂山の中を水路のように流れていた。これと言ったポイントもなく、魚の気配も無かった。私は夕方近くになって、イワナが盛んにフライに飛びつくことを期待し、フライボックスに入っている最も大きなドライフライ、10番のワイルド・キャナリーをリーダーの先に結んでいた。

釣り始めて100メートルほどの間、ワイルド・キャナリーはその単調な流れを速いスピードで滑り降りて来るだけだった。

鏡

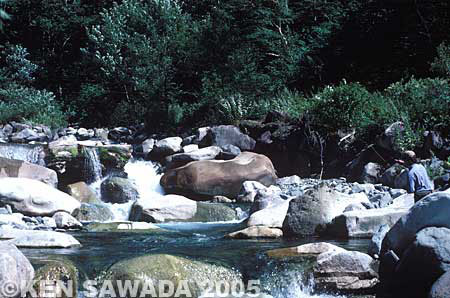

渓は砂原の中から岩盤沿いに流れる所で大きく変化していた。砂利でなく、大岩のひしめく川原に澄んだ水が溢れ、幾つもの落ち込みを造りながら階段状に奥に向かって延びていた。

10番のワイルド・キャナリー。パイロットフライにうってつけ。

イワナはここから上に住んでいる。これほど綺麗な落ち込みが続いているのを見れば、誰でもそう確信するに違いない。私は落下する水と岩の間にできた鏡にワイルド・キャナリーを浮かべた。フライは鏡の中をゆっくりと落ち込みに向かって流れて行ったが、真っ白い泡に押し戻され、再び鏡の中へ戻った。

未だか未だかと待つうち、焦げ茶色の固まりが静かに浮上し、焦れったくなるほどゆっくりとフライを飲み込んだ。それは30cmを少し下回るほどのイワナだった。形は立派だったが、この季節にしては色が濃く、黄色の斑点とヒレの白が鮮やかで、ブルック・トラウトと間違えそうな風体をしていた。まるでシーズン初めに釣れるような色合いだ。7月の末でも、ここは初夏と一緒のようであった。

イワナは黒く骨張っていた。

糸にぶら下がったままのイワナを、直ぐ上にいた加藤庄平に見せようと思って見上げると、彼も魚を引き寄せて居る所だった。イワナが釣れたことを互いに確認して、思わず顔がほころんだ。

そこから100mほどに亘って、同じような渓相が続いていた。淵は何処も決して大きくなく、未だ少し水が多いため、その大部分が真っ白い泡で覆われていた。その泡の両側には決まって小さな鏡ができていた。光の具合で水中の様子は全く判らなかったが、まるでイワナ釣りのポイントを絵に描いたようだった。

イワナはめぼしい落ち込みから必ずと言って良いほど浮上した。しかし最初の魚と同じように、直ぐには顔を出さず、3回も4回もフライを投げ直した頃になって、申し合わせたようにゆっくりとフライに近づいた。

大石に囲まれた落ち込み。水量が多いため鏡の部分が狭い。

斑点が黄色く、ブルックトラウトのように見えるイワナ。この年完成したハニカムリールと共に。

大石の川原に、魅力的な落ち込みが続く。

立て続けに釣れたイワナ。どれも黒い。

魚の関心が、今は水面に向けられていないのではないか。私はそう思ってフライを変えることにした。それまで使っていたリーダーを仕舞うと、カーストワレットから既に用意しておいた7フィート半の3Xを取り出した。リードフライに10番のジョック、ドロッパーに8番のピーコッククィーンが結んである。

私はそれを白泡の中に叩き込み、鏡の底に向かうようし向けた。これで直ぐに当たりが来るだろう。

それは何故か期待外れだった。釣れなかった訳でないから、間違ったとは言えない。しかし相変わらずイワナの反応は鈍く、ウェットフライに変えても遡行のペースは遅くなるばかりであった。

登るにつれ渓相が次第になだらかになってきた。私の方は相変わらずだったが、加藤庄平のドライフライに対するイワナの反応は急に良くなってきた。明らかに私のウェットフライより勝負が早い。

もっと反応が悪ければ、私もさっさとドライフライに戻すのだが、何とも中途半端な状況が続いていた。

-- つづく --

- NET SHOP INFORMATION

SL6 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

SL4 Single Bartleet Hooks

XD1 Tube Fly Double Hooks

DD2 Flat Perfect Hooks

DD1 Black Terrestrial Hooks

TD4 Old Limerick Wet Hooks

DU1 Silver May Hooks

MU1 Flat Midge Hooks

LD3 Long Limerick Hooks

TD2 Summer Sproat Hooks

XS1 Tube Single Silver Hooks

TD6 Siver Sedge Hooks

SL5 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

- TROPHY CLUB

- FLY SHOW

- EXHIBITION

- MASTERS`

- FLY DRESSING CONTEST Archives

- TRAVELLER Archives

- TACKLE IMPRESSIONS Archives

- ANGLERS` PHOTO GALLERY Archives

- ----------------------------------------------

- トロフィークラブ

- フライショー

- エキシビション

- マスターズ

- フライドレッシング・コンテスト・アーカイヴ

- トラヴェラー・アーカイヴ

- タックル・インプレッション・アーカイヴ

- アングラーズ・フォトギャラリー・アーカイヴ

株式会社サワダ 185-0021 東京都国分寺市南町3-13-4

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2025 SAWADA'S INC.. All rights reserved.

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2025 SAWADA'S INC.. All rights reserved.